所沢で地域活動をしている方々の

インタビューをご紹介します。

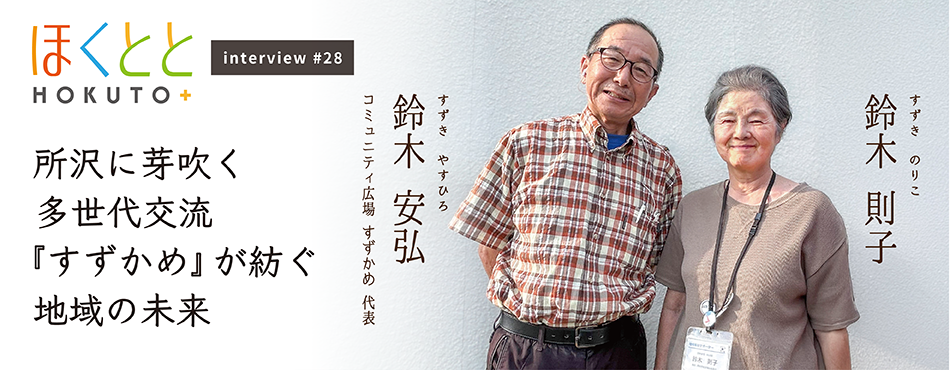

現代社会において、地域のつながりの希薄化は、高齢者の孤独死や子どもの見守り機能の低下、防災・防犯力の低下などを引き起こす要因となっています。鈴木安弘さん、則子さんご夫妻もまた、かつては地域の人々との交流がほとんどなかったといいます。しかし、人生の転機を経て、〝人とのつながり 〟を強く求めるようになった二人は、所有する社屋を改装し、『コミュニティ広場 すずかめ』を開設しました。

食の支援から子どもの学習支援、高齢者の居場所作り、そして多彩なサークル活動まで、〝 助け合いの輪 〟によって広がる『コミュニティ広場 すずかめ』の活動は、現代社会が抱える地域コミュニティの希薄化や世代間交流の不足といった課題に対し、具体的な解決策を示しています。今回は、鈴木夫妻が『すずかめ』を運営するに至った背景、活動への思い、そして所沢の未来にかける夢についてお話を伺いました。

福島県生まれ。武蔵野美術大学を卒業し、東京都内で絵描きとして活動。その後、劇団で働き、妻、則子さんと出会う。2003年、自身が経営する会社の移転と共に所沢市へ移住。現在は『コミュニティ広場すずかめ』を運営し、フードパントリーや子どもの学習支援の場、多世代交流の場を提供している。

鈴木 則子(すずき のりこ)さん

東京都生まれ。人形劇の劇団を経て出版社に勤務後、福祉の仕事に転身。福祉施設で長年高齢者福祉の現場に携わる。所沢市に移住後、所沢市民大学に通い、地域福祉サポーターとしても活動。夫の安弘さんと共に『コミュニティ広場 すずかめ』を立ち上げ、子供から高齢者までが自然に集い、学び、支え合える地域のコミュニティづくりに尽力している。

――『コミュニティ広場 すずかめ』について教えてください。

安弘さん:『コミュニティ広場 すずかめ』は、食料品を生活困窮家庭に無償提供するフードパントリーや、誰でも参加できる子ども食堂、無料塾、高齢者サークルなど、様々な活動を行っている地域コミュニティです。元々は私が経営する会社の社屋を、地域の人たちが集える場にしようと改造しました。目的があって行く公民館とは違って、ふらっと来て、自然と交流が生まれ、誰もが気軽にお茶を飲んでお喋りできるような雰囲気づくりを一番大切にしています。

則子さん:ここには、地域に住む学習塾講師や看護学科の学生、折り紙やダンスの先生、バンド活動をしている人など、本当に多様な人が集まって、それぞれの『やりたい』が、ここでのサークル活動へと発展しています。例えば、最初は高齢者仲間が発した「ダンスをやりたい」という一言から始まったものが、今では、子どもたちまで巻き込んでのダンスサークルに発展して、地域イベントにも参加するようになっています。

▲子どもたちのダンスサークルの様子

▲子どもたちのダンスサークルの様子――『すずかめ』はどのような経緯で開設されましたか?

安弘さん:私が経営する会社の移転と共に八王子市から所沢に移住してきたのは22年くらい前です。当時は仕事一筋でしたから気にも留めませんでしたが、地域との交流は全くなく、親しく話す相手もできませんでした。そうした状態が20年近く続いたのです。そのような中、唯一の楽しみだったのが、妻に誘われて行くようになった東久留米市にある高齢者施設でのボランティアでした。仕事の合間でしたが、12年間ほど続けていました。麻雀や囲碁将棋の相手をしたり、花壇の草むしりをしたり、戦中戦後の話を傾聴したり、活動を通じて癒されていたのは私の方だったかもしれませんね。

当時、日本経済は長い低迷期に入り、中小零細企業に蔭りが見えてきました。弊社も例外なく斜陽していく酷い状態でしたので、会社解散を考える苦しい日々が続きました。ところが、新型コロナによるパンデミックが始まると、弊社で取り扱うナノシルバー抗菌剤が突如注目され、売り上げを伸ばしました。4か月程続いたでしょうか。それも束の間の事で、コロナ対策にアルコールも有効との政府発表により、注文はピタリと途絶えてしまいました。加えて、楽しみで行っていたボランティア活動も、感染症防止のため、施設への出入りが禁止となってしまいます。ですので、考える時間だけは、たっぷりとありました。

則子さん:私は長年、都内の出版社に勤めた後、立川市の福祉施設や東久留米市のデイサービスなど、福祉関連の活動をしていました。高齢者の方々と接する中で、多くのことを学ばせてもらいました。当時、夫がデイサービスの手伝いに来てくれてて、利用者さんからの受けがとても良かったんです。夫は絵を描くのが得意で、入所者の方に似顔絵をプレゼントしたりすると、すごく喜ばれていました。そうした経験から、私も夫も、地域や高齢者の方々と関わる活動がしたいという思いが強くなったんです。

安弘さん:かねてから妻と抱いていた地域や高齢者と関わりたいという思いを実現すべく、『コミュニティ広場 すずかめ』を2021年に開設しました。当初は子ども食堂を始める予定でしたが、コロナ禍により食事の提供は難しい状況でしたので、フードパントリーを手始めに開始することにしました。以来、4年間一度も休まず活動しています。

▲開設当初から始めたフードパントリーの様子

▲開設当初から始めたフードパントリーの様子――活動をしていてどんな喜びを感じますか?また課題はありますか?

則子さん: コミュニティ広場を運営する上での喜びは、子どもたちの成長を間近で見られることです。小学校1年生だった子が5年生になり、年下の子たちを可愛がる姿を見ると、本当に嬉しいですね。ここで色々な体験をした子どもたちが、すごく楽しかったと感想文をくれたり、イベントを手伝ってくれたりすると、ひときわ活動の喜びを感じます。

安弘さん: 私の喜びは、活動を通じて多くの人が自然と集まってくることですね。ここでは誰かが何かを始めると、次々と人が集まってくるんです。例えば、誰かがギターを弾いていたら、ハーモニカやマンドリンができる人が集まってきて、バンドができたんですよ。

一方で課題もあります。グローバル社会が進むと格差社会に拍車が掛かるのでしょうか。世界紛争や異常気象による食糧難の問題は、国を超えて生活困窮者を増やす傾向にあるようです。日本も例外ではありません。フードバンクに集まる食材は少なくなり、一方で生活困窮者が増え、一世帯あたりの食材の配給は目に見えて少なくなっています。たった4年の間に、4分の1くらいに減ってしまいました。

則子さん:でも、この地域には助けてくれる方々がたくさんいます。地域の農家さんが旬の野菜を持ってきてくださるようになり、今では4軒もの農家さんが協力してくれています。形は規格外の野菜ですが、味は変わらず美味しいんです。他にも、夫の故郷である会津の農家からは、果物、野菜、米や味噌などの提供があり、とても助かっています。

▲多くの人が自然と集まり、次々に新たなサークルが立ち上がる

▲多くの人が自然と集まり、次々に新たなサークルが立ち上がる――今後の活動テーマを教えてください。

安弘さん:私たちは、限られた地域の中で、地道に活動を続けることに意味があると思っています。そして活動のテーマとして特に力を入れていきたいのは『多世代交流』です。今の時代、子どもたちが地域のおじいちゃんやおばあちゃん、あるいは近所の大人と話す機会はほとんどありません。かつて私が所沢に移り住んで20年間、地域での交流がなかった経験があるからこそ、人と人とのつながりを生む場所が必要だと強く感じています。

則子さん:活動を続ける上で、私たちが大切にしているのは、来訪者が自ら『やりたい』と思うことを自由にやってもらうことです。誰かが手を挙げれば、それに周りが賛同してどんどん広がっていく。例えば、無料塾の先生や折り紙の先生も、そうして集まってくれた方々です。子どもたちが夏祭りのゲームを企画したり、運営を手伝ってくれたりするのも、私たちが上から指示するのではなく、「いいね、それやってみて」と任せています。将来的には、ここに来ていた子どもたちが育って大人になり、この活動を受け継いでいってほしいと願っています。多世代が交流する中で、子どもたちが年上の世代から学び、やがて自分たちがこの活動を引っ張っていく存在になってくれることを期待しています。

安弘さん:〝旧住民と新住民との橋渡し役〟も担いたいですね。所沢には昔から住む農家さんと、都心近郊のベットタウンとして移り住んだ人達との間に、交流の壁があると感じていました。私たちのコミュニティ活動がその両者をつなぐことができればいいなと考えています。

▲子どもから高齢者まで多世代交流が盛んに行われている

▲子どもから高齢者まで多世代交流が盛んに行われている――所沢の魅力と課題をどのように感じていますか?

安弘さん:所沢という街の魅力は、何といっても豊かな緑と畑が身近にある環境です。しかし一方で、この農地が有効活用されていないという大きな課題があります。所沢には専業農家がほとんどなく、遊休農地も目立ちます。また、そうした遊休農地が増える傾向にあるのは、草取りや収穫など農作業が重労働な上に、野菜の形状が流通規格上厳しすぎて、生産が難しいことも要因だと思っています。せっかく作った野菜も形状が規格外というだけで廃棄されてしまうんですね。地元で採れた野菜ほど新鮮なものはなく、例え形状が悪くてもその美味しさに変わりはありません。実にもったいないと心を痛めています。こうした現状を見ると、フランスの朝市のように、形状規格を設けずに販売できないものかと考えてしまいます。

もし、新旧住民のコミュニティが深まることによって、この有効活用されていない農地が、魅力ある生産農地として地域全体で生かされていくなら、とても素晴らしいことだと思います。

則子さん: 『すずかめ』では、地域の農家さんから規格外の野菜などを提供していただき、それをフードパントリーで配布しています。また、子どもたちが芋掘りや麦刈りなどの農作業を手伝うイベントも開催しており、とても喜ばれます。農作業は大変ですが、グループで協力すれば、大きな力になりますし、市民の農業への意識も変わります。昔から住む農家さんにとって緑や自然は『特別なもの』ではなく日常の一部であるため、その価値を改めて意識する機会が少ないのかもしれません。一方で、新住民は都会から来たからこそ、その緑の価値を強く感じているんです。

安弘さん:このコミュニティ広場は、まさに新住民と旧住民、そして子供たちから高齢者までが、農業やサークル活動などを通じて交流し、互いに支え合う場になれればと考えています。所沢の豊かな自然を守りながら、持続可能な地域社会を築くために、これからも活動を続けていきたいですね。市民大学のOBメンバーや地域福祉サポーターの方々も支援してくれているので、個人の活動ではなく、組織としてバックアップされているのも強みです。誰もが一人で悩みを抱えがちな時代だからこそ、ここで相談相手を見つけ、支え合えるような、地域にとってなくてはならない拠点でありたいですね。

▲大変な農作業も子供たちにとっては楽しいイベントに

▲大変な農作業も子供たちにとっては楽しいイベントに〈お問い合わせ先〉コミュニティ広場 すずかめ

〒359-0014 所沢市亀ヶ谷131-3

-インタビューを終えて-

今回の取材では、鈴木夫妻の地域とのつながりを育む活動に触れることができました。「目的がなくても気軽に来られる」多世代交流の場、そして「来訪者がやりたいことを決める」という運営スタイルは、人のつながりを生み出す仕組みづくりのヒントに満ちていました。地域における孤立が社会課題となる中、鈴木夫妻の取り組みは、誰もが安心してつながれる居場所の重要性を示しています。私たち北斗不動産グループでも、本誌「ほくとと」が地域のコミュニケーションツールとして、ひいては人と人とのつながり形成の一助になれればと考えています。